2019年(令和元年)10月12日の台風19号を受けた工事は災害復旧工事を経て築堤、樋門工事に移行しました。

2022年(令和4年)8月10日現在までに1号樋門と築堤部(想定高水高さ:high-water-levelまで築堤完成断面はこれより2mほど上がります。)

巻下地区側約280m完了しました。

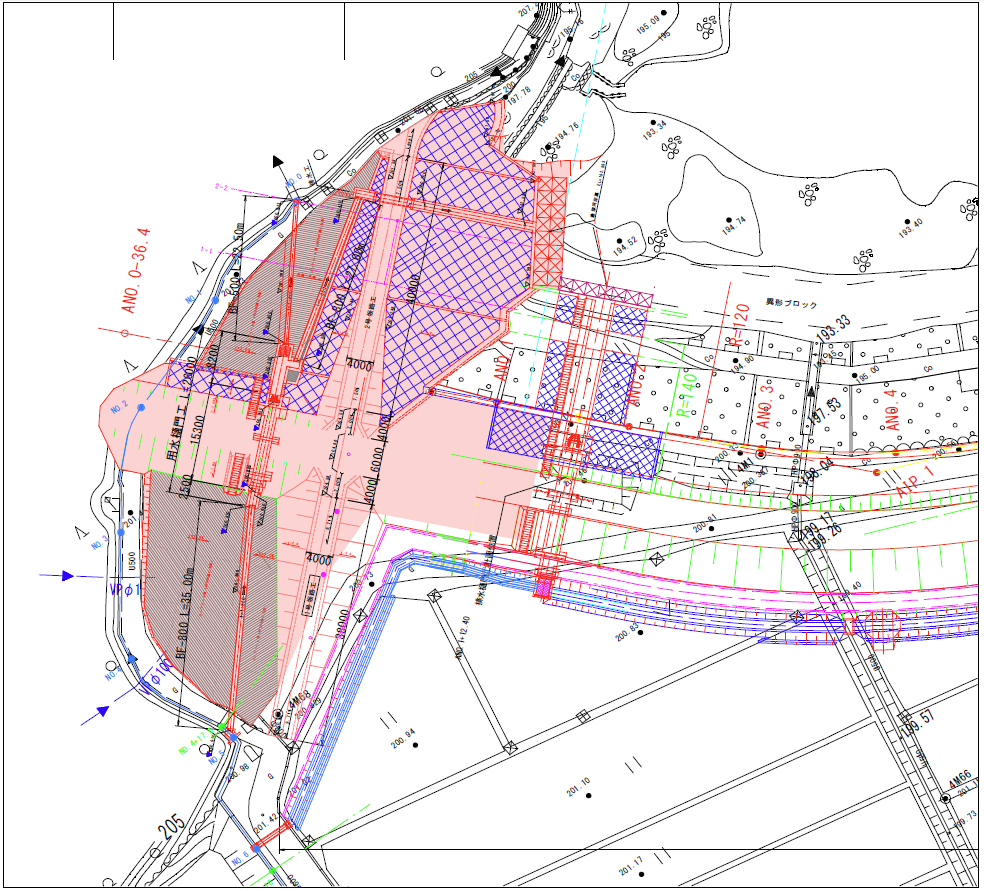

今回工事は、残り80mの築堤工事と外丸灌漑揚水部に接続させるための樋門工事となります。

2022年(令和4年)10月5日に工事受注を受けまして、工事の実質稼働は10月18日から行っています。

これまでの工事で現場事務所はちょうど樋門施工部に設置されていましたので今回工事では工事用道路(現在の農道部)脇の田区を借りられましたのでそこに現場事務所の設置を行いました。

工事着手に伴い、築堤部の起点側に立木処理(杉等10本径70㎝位)の処理工事の依頼がありましたので伐採の準備に取り掛かりました。

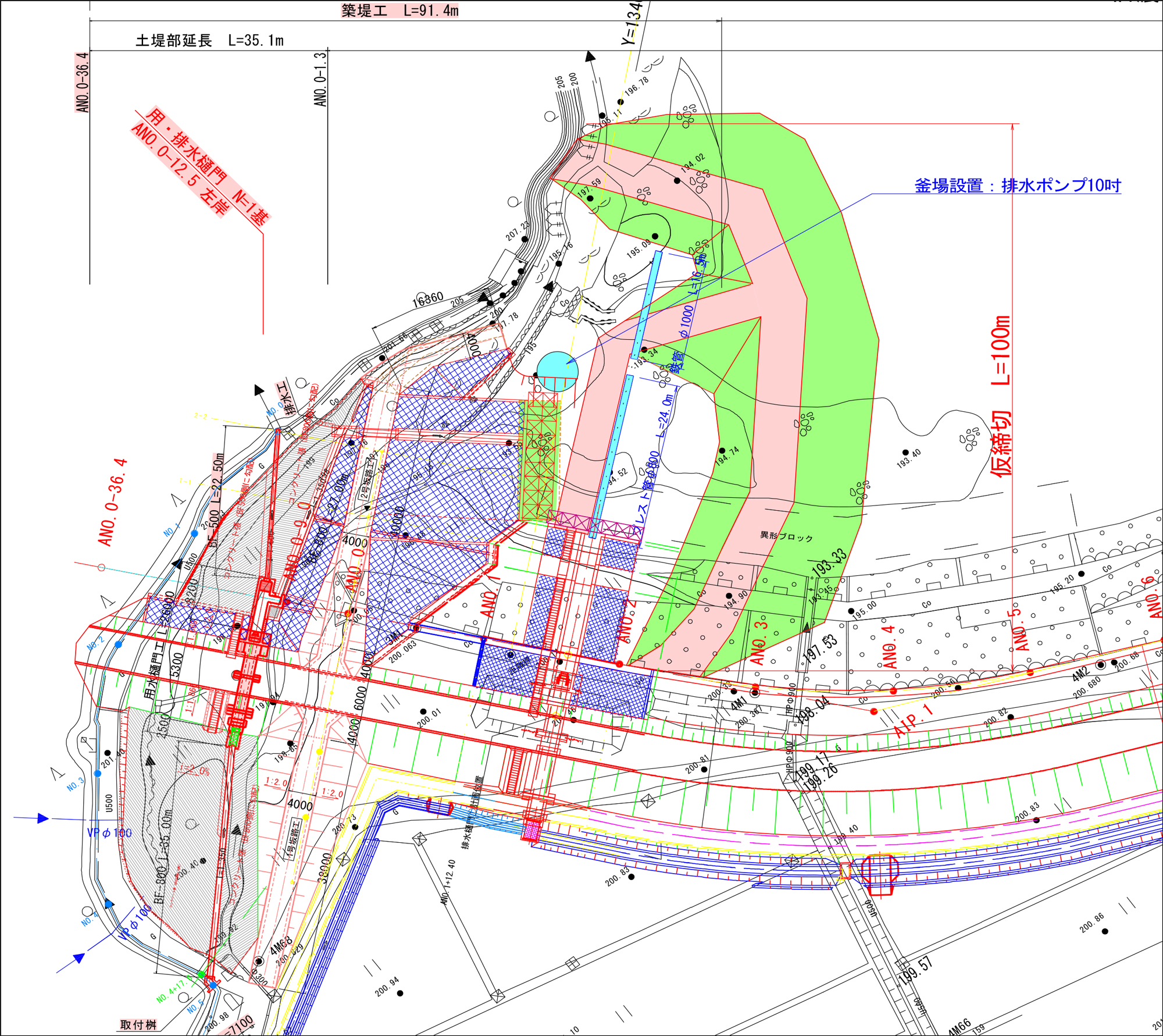

また樋門施工部には現在用排水路があり、この水路の水は止めることができない現状なので今回仮設の設計とは違いましたが前工事で使用したプレスト管φ800の支給をしていただき、1号樋門に仮廻しを行いました。

今回施工部は、起点側に山が迫っておりICTに必要な衛星が確保できない状態のため、衛星使用によるICT施工はできない状況であります。今回掘削部は、杭ナビショベル(作業データをICTバックホウに送信)にて行うICT施工を行います。

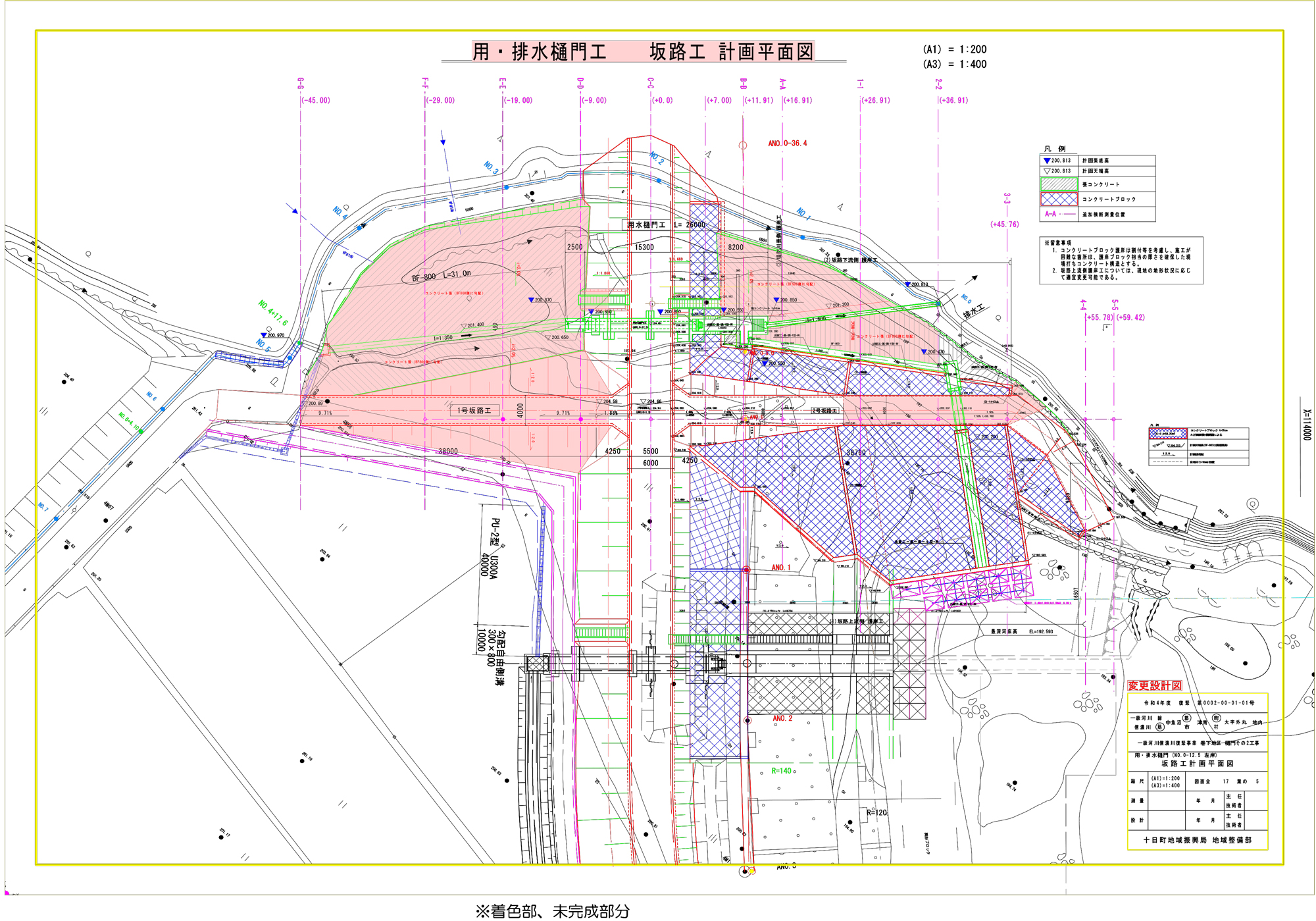

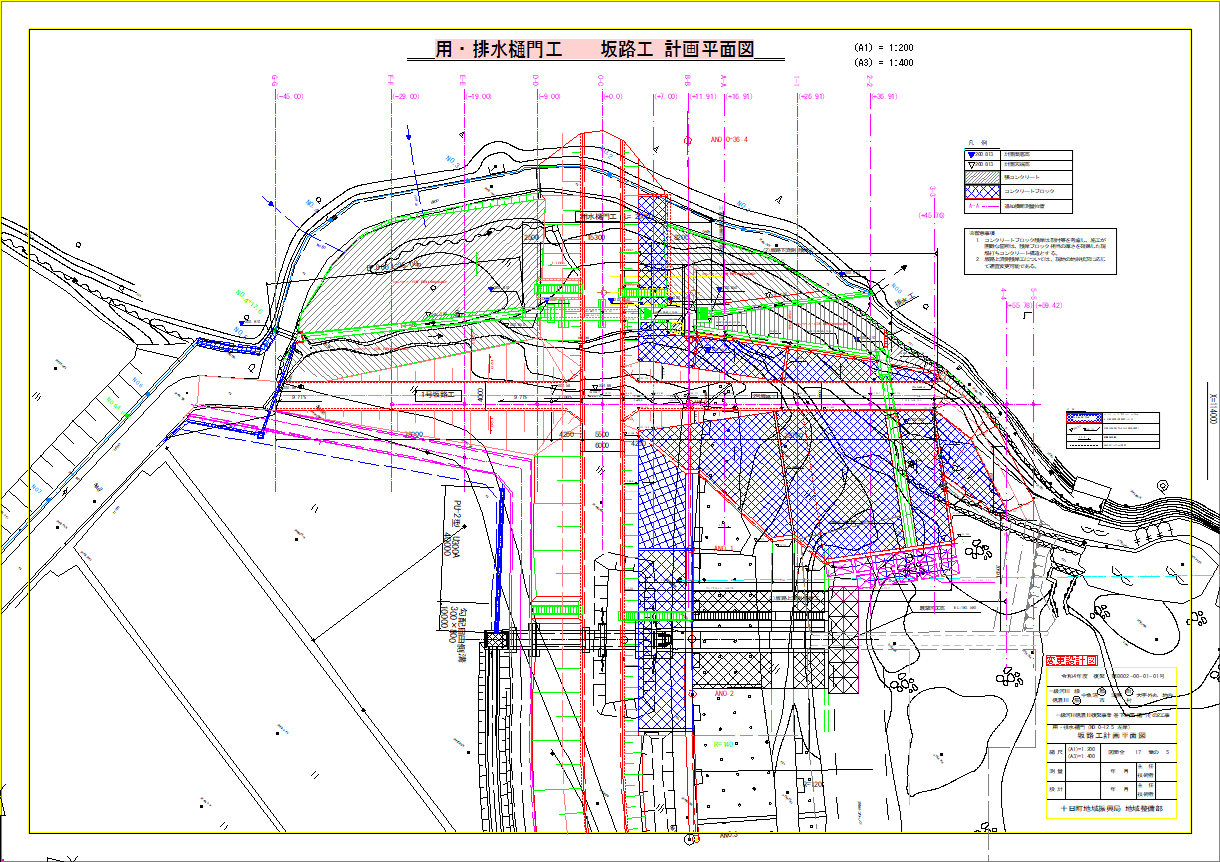

盛土については範囲が複雑でICTで行うには形状が複雑すぎるので、まだ検討中です。今回は作業的に手間がかかる樋門部の施工を第一に考え樋門部の置換工(掘削、置換盛土)行い、冬期間樋門の施工を行うような予定で考えています。

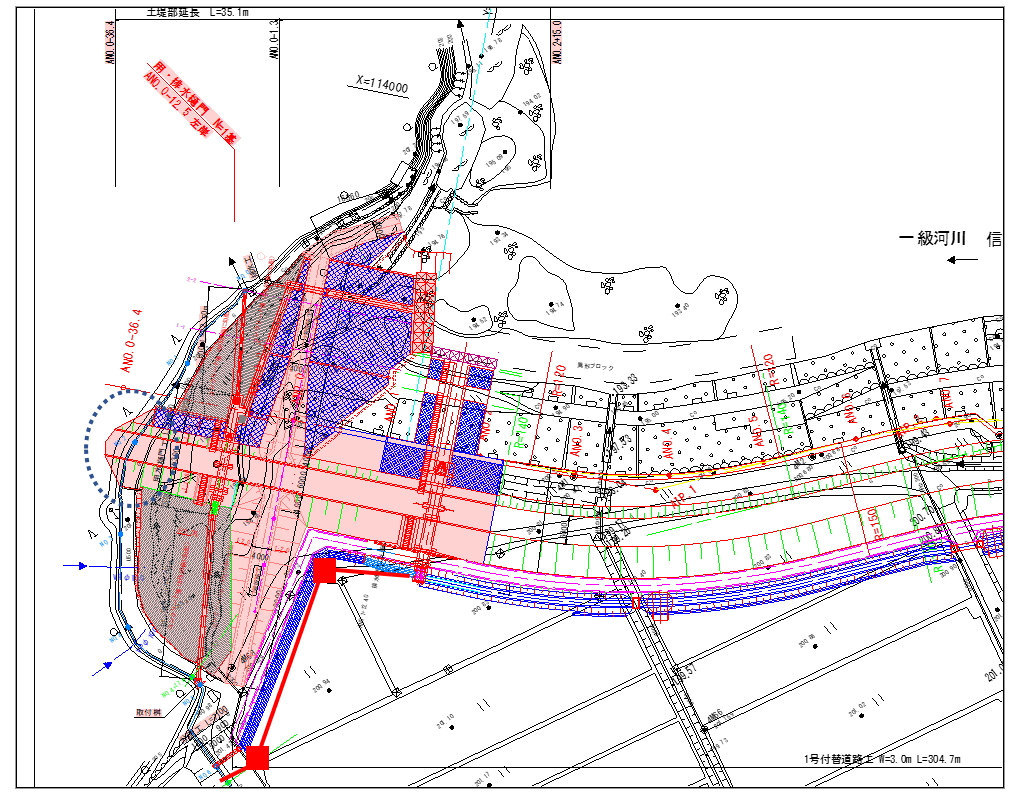

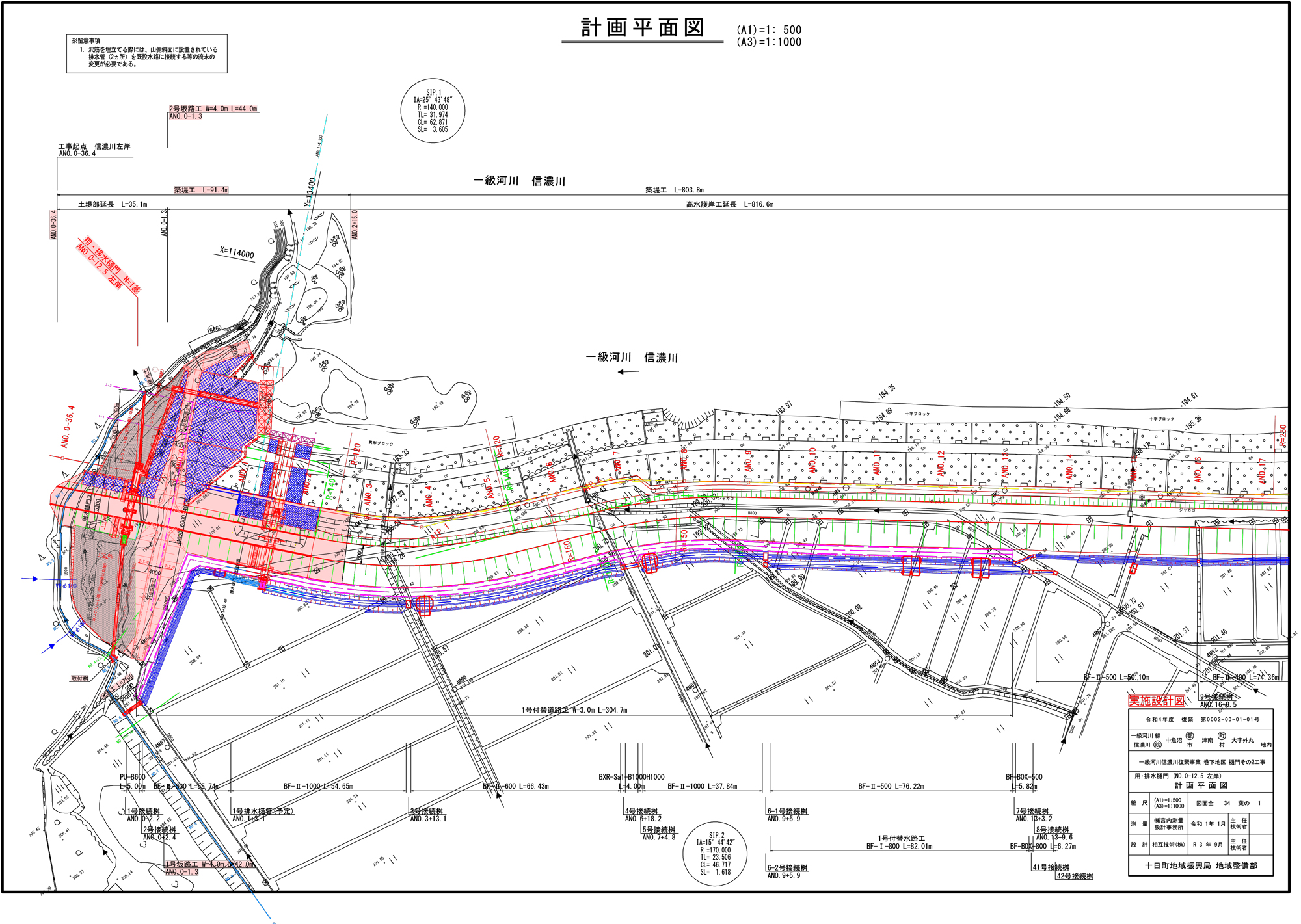

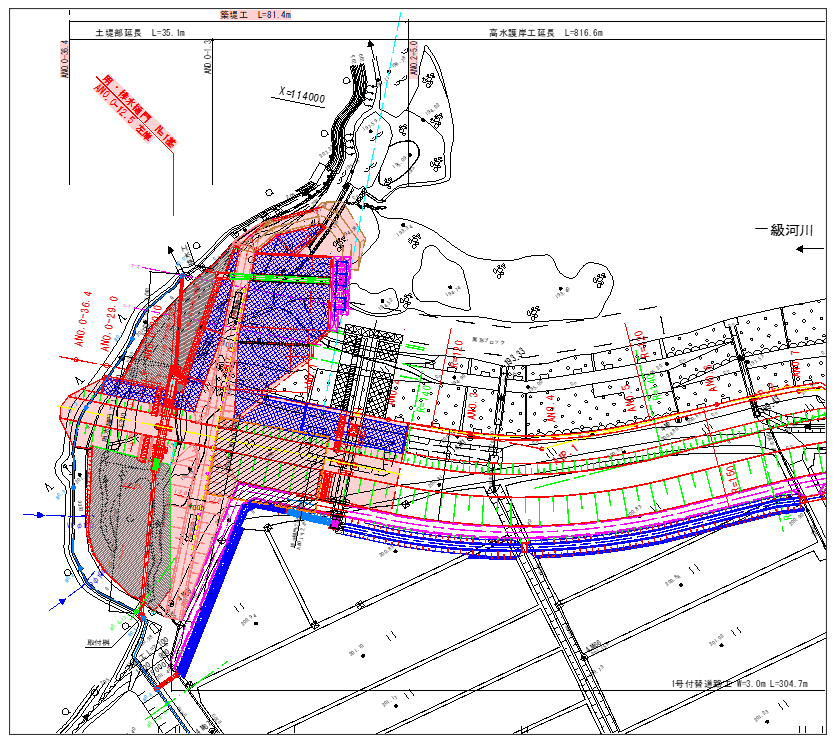

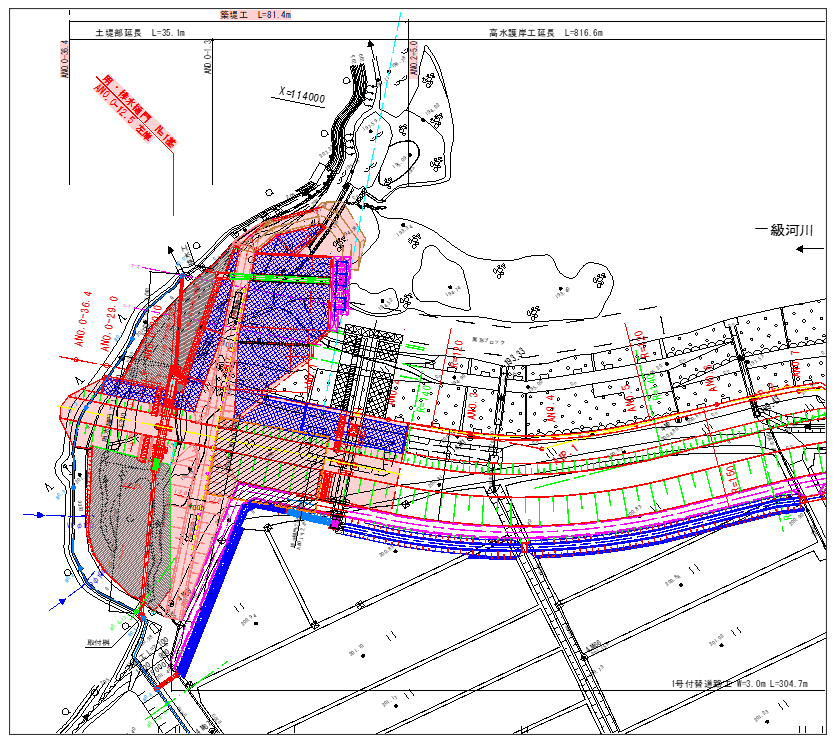

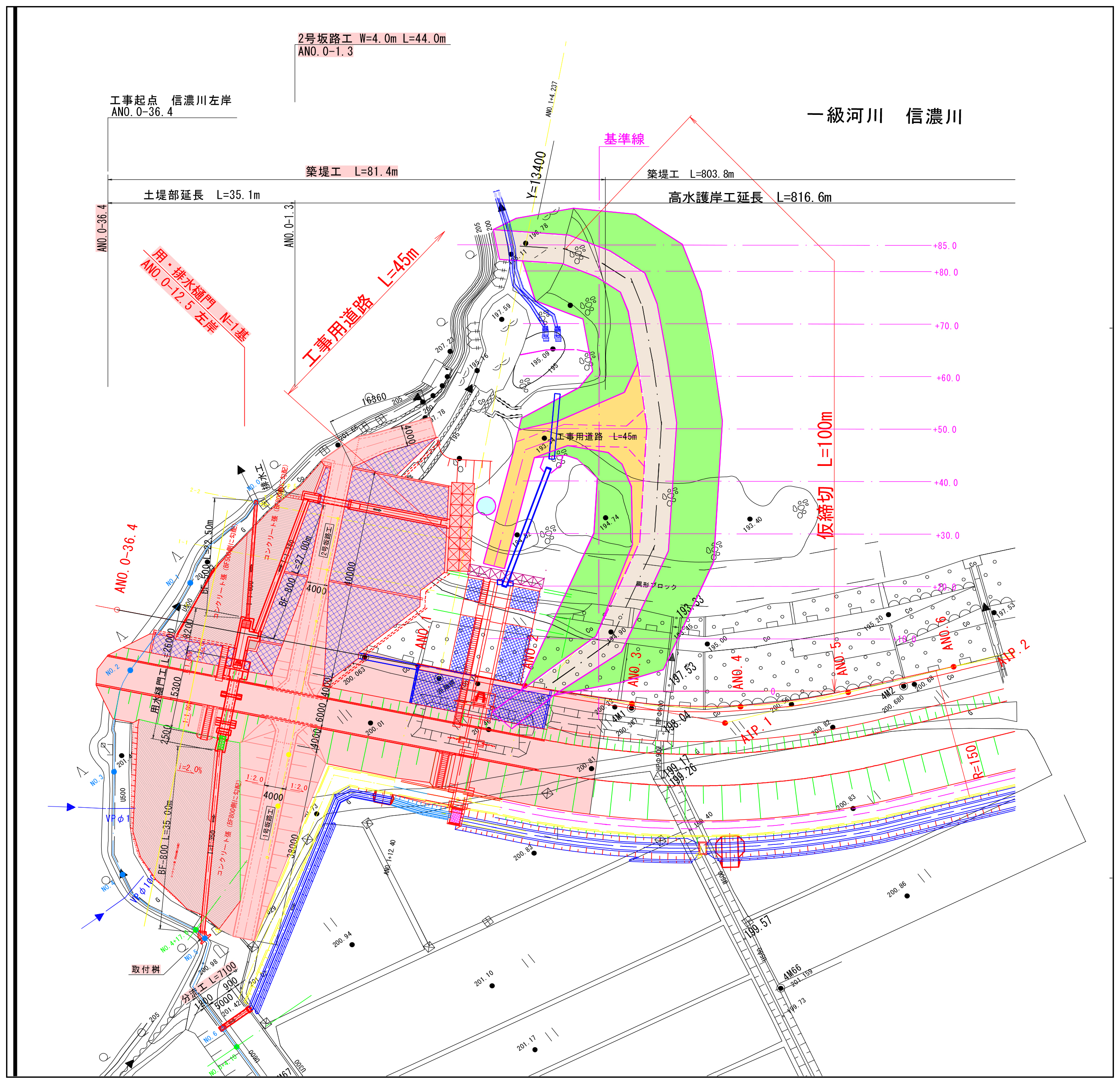

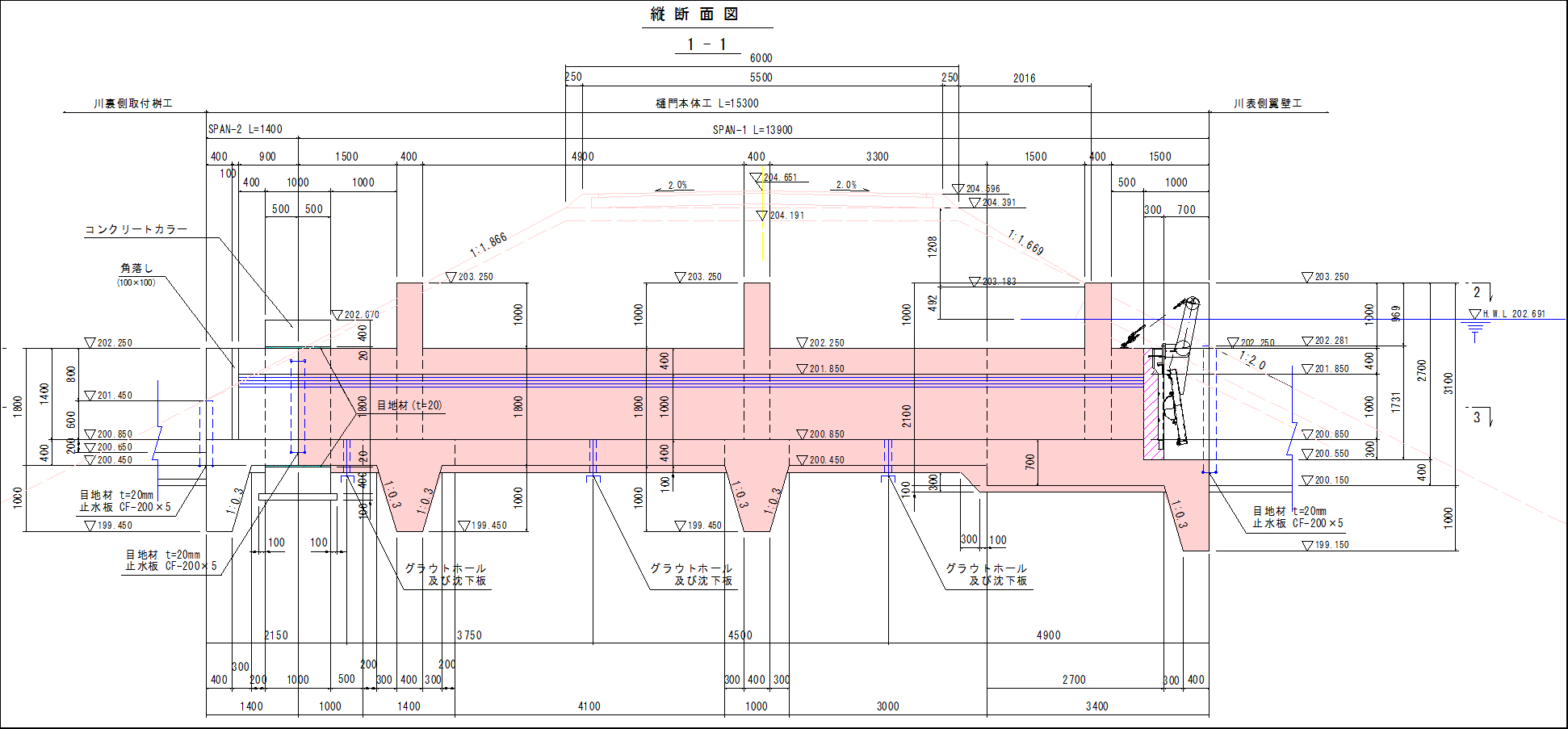

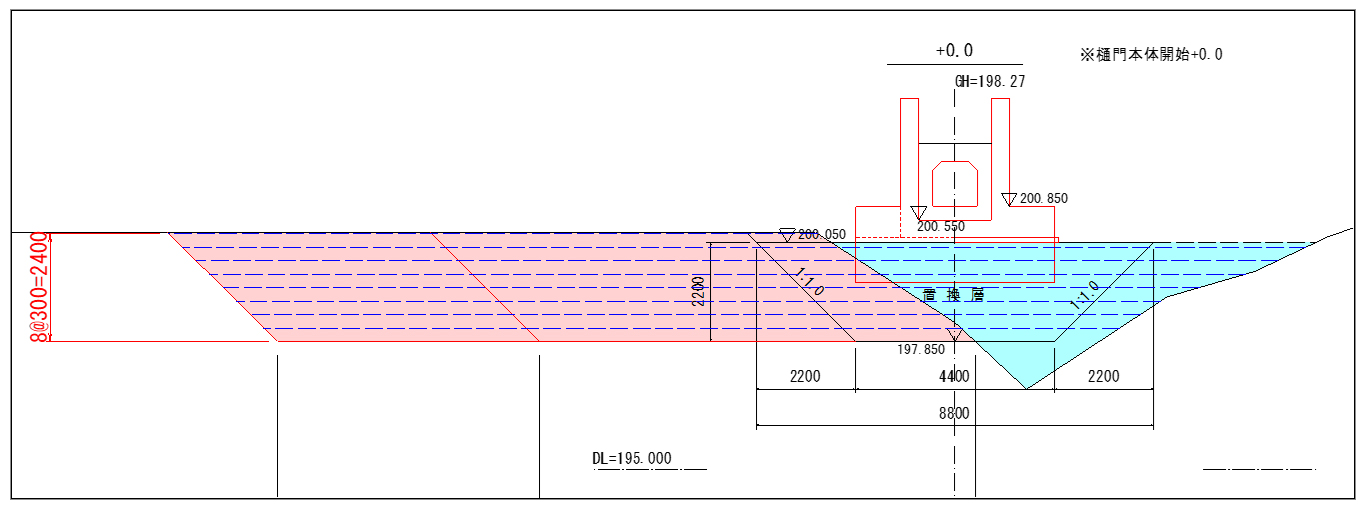

今回の施工は上図より築堤が横方向、樋門が縦方向にクロスする形になっており樋門構造に伴う構造物が多く配置されていることです。

護岸工ブロック、坂路舗装、階段工、張コンクリート等複雑に入り交じっています。なかなか難しい計画、作業になると予期されます。

今回工事は信濃川事業の最下流に当たり灌漑揚水機場の施設もありいろいろな絡みがある工事です。規模は小さいですがその中に凝縮したように工種が入っています。

| 工事名 | 一級河川信濃川復緊事業巻下地区樋門その2工事 |

|---|---|

| 河川名 | 信濃川 |

| 工事場所 | 中魚沼郡津南町大字外丸 地先 |

| 工期 | 2022年10月5日~2023年12月28日まで(予定) |

| 発注者 | 新潟県 十日町地域振興局 地域整備部 治水課 |

| 施工業者 | 上村建設工業株式会社 住所:新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊305-18 TEL:025-765-3153 FAX:025-765-3128 |

| 現場代理人 | 福原 雅彦 |

| 監理技術者 | 福原 雅彦 |

| 工事概要 | (実)延長 91.4m 盛土工(ANo.0-36.4~ANo.2+15.0) 12,000m3 ブロック張工 927m2 樋門工(ANo.0-12.5) 1式 |

令和6年3月で最終更新になります。施工は令和5年11月30日をもって終了し、12月4日に最終現場検査を行い現場自体は完了です。

施工自体は冬前に完工することができ、良かったのですが予算的にはちょっとかかりすぎてオーバーワークになってしまいました。

最終検査も令和6年2月22日に終了しました。

今後天端の盛土が約1.5m上がり最終舗装工事になることと既設農道部の取付工事、農道の砂利舗装工事が残っています。

後工事に廻り令和6年度には完工するようなことだと思いますが、その部分については役所の考えだと思いますのではっきりした報告はできません。

工事自体は終わりましたが通年で行くと台風時期や梅雨時期に1回くらいはEL=200.0m以上の増水があります。

1号樋門(集落の田区等排水が来る樋門の底部高さは198.60m)は、ゲートが閉塞するか可能があると思われます。

もう1個の用水樋門(今回作った樋門)は、EL=200.85mと高いので閉塞する可能性は少ないと思います。

上流の千曲川の改修工事は完了し、平成31年の豪雨災害並みに来るとその時は、長野県側で決壊しながら来たので少ない状況であったが、それでも202mの水位がこの地域を侵しています。

築堤部の舗装までの高さは204.7mくらいなので川からの外水は、全く心配ないが内水の吐け口がないので全体的に水が田区面に溜まることが予期できます。

人によっては今度は川からの流入物が少ないので田区への影響は水だけと考えていますが、例えば防草シートを張ったところが崩れたりすると影響は少なくないかもしれません。

増水で水が増えたときの想定も必要だと考えます。

これは内部排水を排水する方法です。発電機の準備はできますがポンプも大口径のものを用意しなければならないので、緊急的に準備するには時間がかかるかもしれません。

私は、平成31年の台風19号の時の河川をみて完全に甘く見ていましたのでやはり備えは必要なんだなと思いました。

工事終了に伴いここまで終わらせてきた達成感があるとともに災害が発生すると弱いところからやられていくものだとつくづく思い知らされました。

異常気象が毎年起こる昨今ですが、被災にあわないよう備えを想定をするようにお願いし、工事の締めくくりとして報告させていただきます。ありがとうございました。

本川築堤盛土の計画天端までH=1.5m残して終わりました。構造物も樋門回りの構造物も全て終了、天端の最終盛土や舗装工を残し全て終了です。

令和4年の降雪前から始めました。冬は比較的雪が少なかったと思います。夏は極端に暑く水不足の日が続きました。

最後ですので現場を振り返ってみたいと思います。

①

令和4年11月末 樋門部の掘削が24日から始まりもう少しで終わるところです。

もともと残土捨場や川の末端部に当たるところだったので土の状況は悪く、黒い有機質土が多く見られます。樋門部下部を良質土に置換することにより改良し、樋門自体を強くします。

中越地震の時地盤が悪いため上部の建屋が壊れることを防ぐためです。

もともと設計は樋門を線的にとらえ樋門の幅を確保するのみだったのですが、悪いところに部分的に変えても柔らかい部分に船の様に乗せても地震で揺さぶられれば樋門にも影響がでるのでないかと思い、線的な考えから面的な考えに変えて行うようにしました。(地盤部の強化)

②

令和4年12月10日頃 樋門部の盛土が1日から始まり10日に完了しました。大型ダンプトラックが荷を積んで入っても全く影響ない状態です。これから樋門施工に入ります。

③

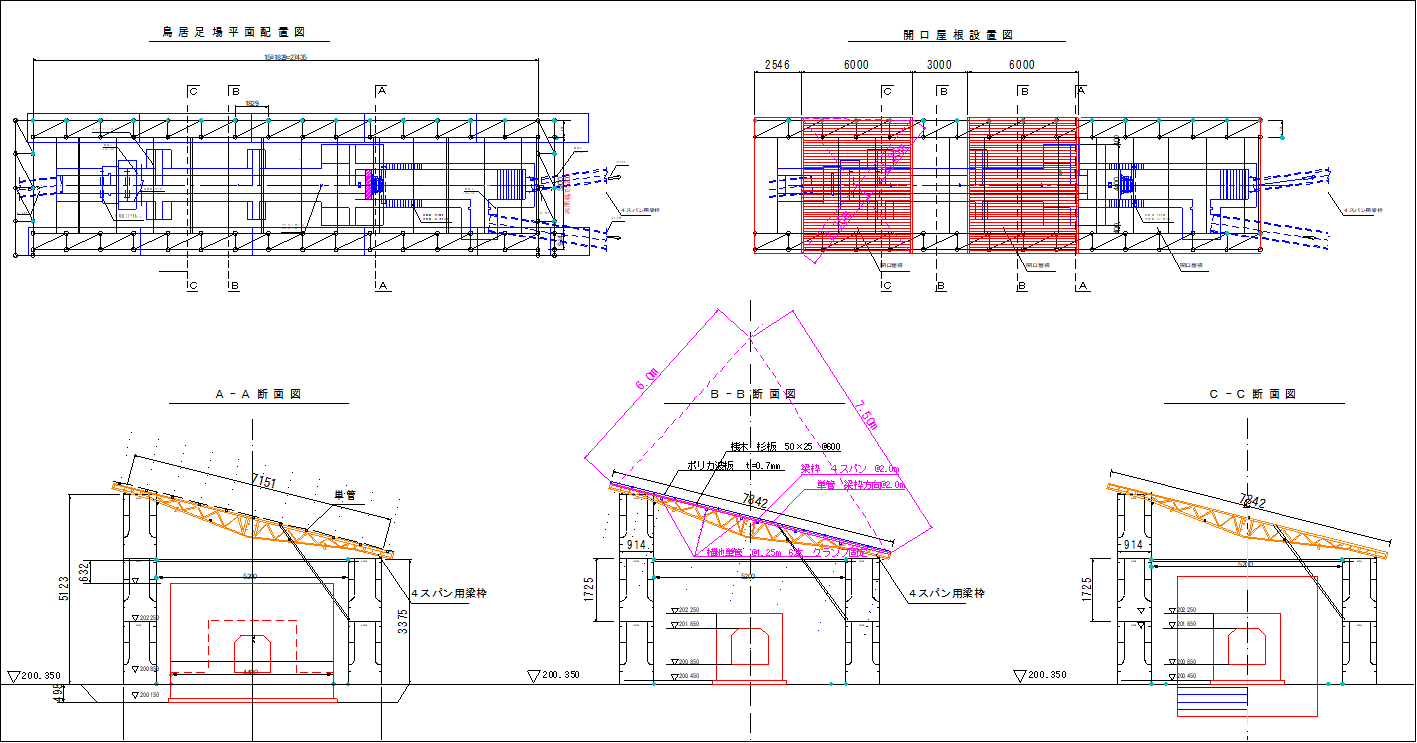

令和5年1月24日頃 樋門工は正月明けから10日間で雪寒仮囲いで覆って雪の影響がないようにしました。樋門内はジェットヒーターが効いているので外が温かいと暑いくらいです。鉄筋屋さんは半袖で仕事です。

④

仮締切設置も雪の中作業開始です。仮締切の施工は澪筋を残しながら機械が一直線に並んで災害復旧時2、3年前残っていた仮締切盛土残存部(撤去する前に増水のため流され2、3割程度しか残存しなかった)の掘削集積をしています。

⑤

令和5年2月27日 仮締切は7割程度盛土完了です。残り川側流水部の盛土で完全締切設置です。樋門のコンクリートのほうは仮囲いで見えませんが8割方終了で残りあと1回打設で終了です。護岸の方も既設を残存してもいいという見解でありましたがあまりにも面積が広く、盛土部とのなじみが悪いこと(盛土部とコンクリート部で縁切れ状態になる恐れがあるため)が考えられますの新規護岸の接合面よりある残存ブロックを撤去します。

その際に接続面はウォールカッター工法で切断施工を行いました。レールを設置し自動稼働で切断する。(段階を経て3段階に切断)

⑥

令和5年3月27日 仮締切は完了しました。設置とともに護岸工の基礎工→小口止工設置に向かいました。この部分の護岸の法長は長いため(SL=21mくらい)SL=7.0m毎の3段階施工で向かい、中には樋門工部からの横断排水:縦水路の設置が含まれています。この部分が終了次第、遮水シートの設置、裏込め砕石の設置、ブロック施工に移ります。

⑦

令和5年4月27日 護岸工SL=14m部分2段目施工行っています。締切内部排水も開始されています。河川の水量が若干多いのが気にかかります。ブロックもSL=10m以上達したので根固め施工に入りますが締切内ヤードが狭いためどういう方向で進めるか検討中です。結果残存型枠を用いた根固め施工で進める方向です。

⑧

⑨

残存型枠による根固め工の設置です。10個のマス目が5t相当であり、1個大きいマス目が9t相当になります。

令和5年6月14日 樋門工・根固めブロック・護岸SL=10m上がりまで8日に埋戻し前検査(埋戻しにより見えなくなること:不可視部の確認検査臨時検査を受けました構造物自体は見た目もよく出来栄えはよかったと思います。

ただ1か所ちょうど隅の部分のマス目だけ護岸と一体化しているのを円を切ってくださいとのことで縁切れを行っています。

この部分の根固めについては設計計上されていますが川の流速面でもなく、基本的にこの部分自体が個々の地名の通り巻下と呼ばれる通り流水が川の流水方向に対し張り出した地形となっているため増水すると渦を巻きような地形になっているのでこの部分が流水により侵される心配は非常に少ないと考えます。

⑩

樋門の躯体になります。

仮囲いや雪にあたらず寒さの影響もでずきれいな仕上がりを見せています。

昨年の様に暑い時期に打設を行っていればクラックが出たかもしれませんが養生が良かったのでしょうか、一つも出てませんでしたしコンクリートの色合いもいい感じです。

⑪

令和5年7月6日状況 6月8日の臨時検査後、20日以降に根固め、ブロック下部の埋戻しを行いながら、仮締切の撤去を行っています。

外丸揚水機場も稼働していますので連絡調整を取りながらまた濁水を極力抑えるために巨石・転石等で濁りの低減化を図っています。

締切撤去が終了しないと次施工の本川築堤部の施工(置換掘削→置換盛土→築堤盛土)に移行できないので、この時点では締切盛土撤去作業がメインです。

⑫

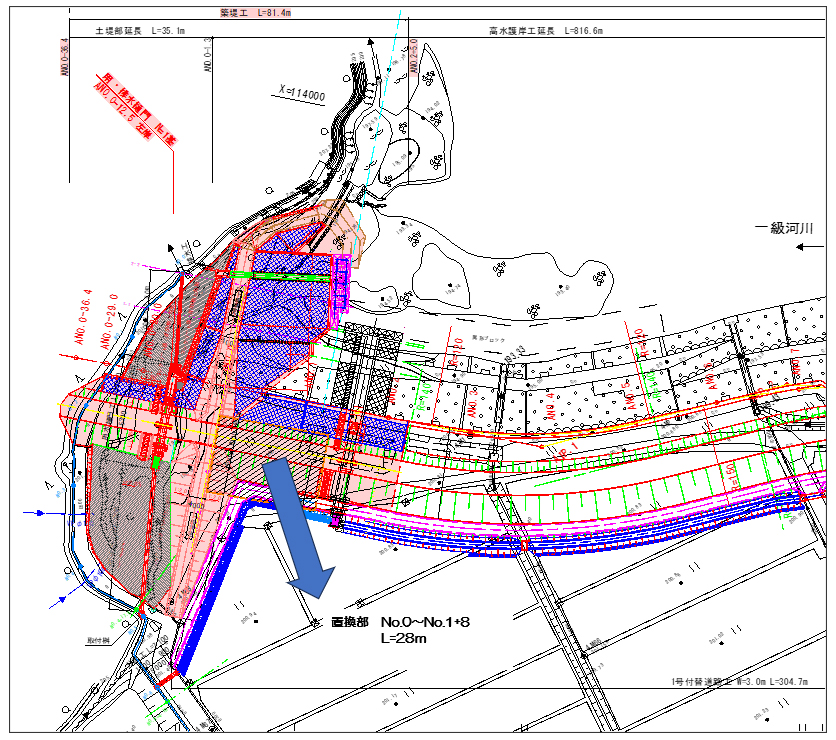

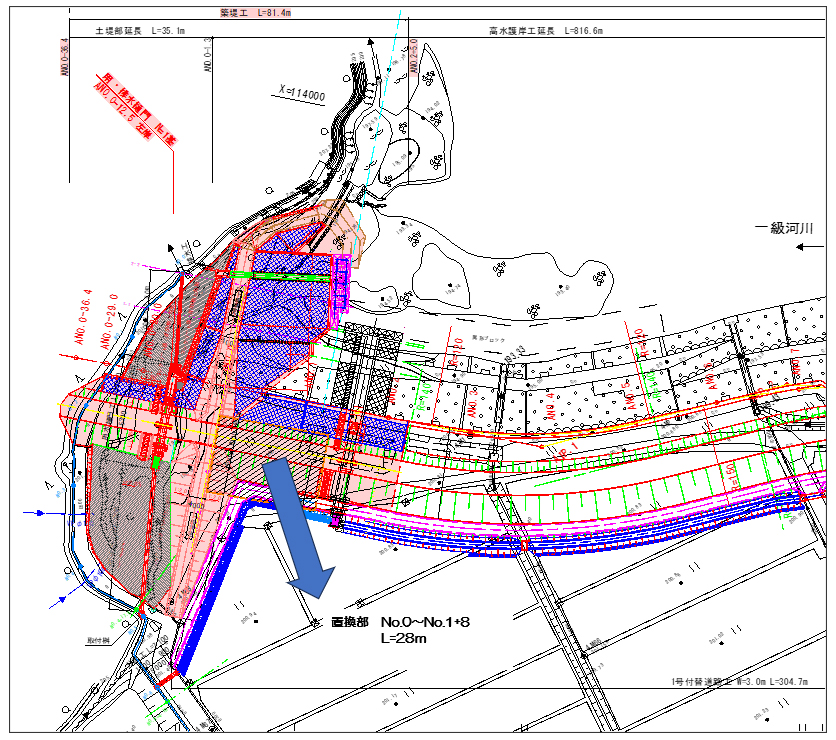

令和5年7月30日 仮締切の撤去が終了し25日より本川築堤部(Ano.0~Ano.2+5)の置換掘削が終了しました。樋門附近の置換はNo.0まで終わっているので樋門より少し上流側に機械が止まっています。この部分も樋門同様昔の畑や田区の土が入っているので築堤に向かない土砂が多いため置換対象であり設計図書通り掘削終了しました。1号樋門の部分は前工事で置換盛土が終了していますのでその手前までです。築堤盛土はお盆までで完了しました。

⑬

⑭ 現場完了写真全景

令和5年10月30日の更新です。やっと秋らしくなってきました。

紅葉が始まりちょっと色づきは遅いですが着手前の写真のような色づきが始まりました。

今年は熊の出没状況が非常に多いです。お米も普段でしたら普通に魚沼米の1等米なのがほぼほぼ1等米みたいです。本当に暑かったです。異常だと思いましたよ。

また今年は、スーパーエルニーニョの発生で冬はあまり雪が降らない予想が出ています。

まあもうちょっで工事は終わるのでいいし、降らなければ降らないでいいかな。

この工事はもう終わりに近付いてきました。着色してある部分と仮設ヤードに埋設されている仮廻し管の撤去等になりました。10月25日に2号坂路の道路部のコンクリートと樋門下流側の張コンクリートの1回目打設を行いました。

今後30日、11月1日にコンクリート打設を予定しています。(樋門下流側)樋門上流側のコンクリートは水路工、路盤工を行った後になりますので11月の2週目以降になると思われます。

もう最終築堤盛土の工事が発注されていて待ち構えているのでなるべく早く終わらせるよう頑張っています。

10月25日のコンクリート打設は、天候は良かったものの木の葉が大変落ち片付けるのに苦労しました。

これからのコンクリート作業は露天作業なので天候で悪い日はできなかったり、葉っぱが落ちたりして片付けながらやらないといけないので、一手間やいろいろ考えてやらないといけないので気をもむところです。もうひと頑張りです。

本川築堤盛土の計画天端までH=1.5m残して終わりました。構造物も坂路周りの張コンクリート1号坂路の盛土、仮設ヤード部の仮廻し水路等の撤去など最終仕上げの状況です。

今年は木々の色づきが遅いです。

例年に比べて台風も少なかったし、5月下旬くらいに2回増水しただけなのでそれほど支障にはなりませんでした。

令和5年9月末 前回状況です。進行具合がわかりずらいですがブロックの天端施工と樋門より下流側の築堤はしていないですし、張コンクリート部はまだ手を付けていません。

令和5年9月30日の更新です。今年は彼岸が過ぎてからも高温の日が続いています。

稲刈りが少し早い時期に始まりましたがここにきて若干天候がぐずつく日が出ていて刈終わりが伸びています。

前回、兼業農家の話をしましたが下請けさんのメインになる作業員の方が休みに入り、人員が少ないので作業のほうも大きくは進んでいないのが現状です。

また作業の構造物も細かく手間がかかるようなものが多くなってきているのでそれも影響しています。

余談になりますがやはりお米のほうは高温障害が出ています。

私も少しやっているのですが高温障害で等級を落とすなんて初めてです。

大きくやっている人はきっと何百万円と収入が下がるんだろうなと実感します。

仕事のほうは雨が全く降らないので良かったですが、逆に暑すぎて作業効率が落ちるぐらいだったのですが、幸い熱中症になる人もいないで乗り切れたので良かったかなと思います。

10月になれば休んでいた人たちも出てくるので仕切り直しのような格好ですが、仕上げ部分の構造物が多く手間がかかると予想されますが、11月までには完成させる予定で進めています。

でも今年は、水(増水の心配が予想外)がでないので、新潟県が国内一気温が高いなんて変わった年だなと思います。

これも地球温暖化のせいだと思いますが、今日もTシャツ1枚で過ごせる感じです。もう長袖を着ててもいい感じなのに...

本川築堤盛土の計画天端までH=1.5m残して終わりました。今回の計画高まで盛土は終わりました。

まだ起点側の盛土(樋門より下流側だけは構造物の関係もありできません)

令和5年8月25日の更新です。かなり暑い日が続いています。湯沢や群馬側のほうは夕立やら降りますが、こっちはどんよりした雲が来て降るかなと思っても降りません。

本当にあの後1、2日と数えられるくらい雨が降らないのです。作業のほうは順調に7月25日更新日より動いています。

前回、仮締切終了後、本川築堤部の置換部の掘削を行い、7月中に終了し盛土を開始しました。

盛土は、4.5mほど盛土を行いそれとともに堤防川表側護岸工(3号)の基礎設置、2号坂路下流側護岸工(2号)の基礎設置を行い2号護岸工側の水路工を仕上げて行きます。現在、坂路上流側護岸工(今まで行ってきている1号護岸工)は、天端部を残すのみと3号護岸工の取付部が未施工となっています。

2号護岸の施工、3号護岸の施工を本格的に行っていきますが、当現場の作業員の方々は比較的大きい農家の方が多く(兼業農家)9月の稲刈り時期の作業員の減少による作業の遅れが見込まれます。

また今年度は、本当に台風や大雨が少ないのが続けばいいのですが....とにかく暑いです。

作業員の方には頑張ってもらわないと、それと熱中症にかからないよう作業をしてもらわないとそれだけ祈ってやまないです。

今年は、9月も暑いと言っていますので10月に作業が集中させたほうがいいかも。

因みに7月12日に工期延伸で12月28日までになっています。

本川築堤盛土の計画天端までH=1.5m残して、お盆前に終わり護岸工等の構造物作業を川表側より仕上げて順次川裏側に移っていきます。

令和5年7月25日の更新です。かなり暑い日が続いています。6月21日から開始した仮締切の撤去は7月21日にほぼ終了しました。

これから今回施工樋門部と1号樋門の間の置換掘削作業に入ります。7月25日より開始予定で、本川築堤部の置換掘削になり、掘削土工は今回のところでほぼ終了になります。

今回はAno.0よりAno.1+8の約28m間の置換掘削になります。

樋門部の掘削部と同様に悪い土の発生が見込まれています。掘削は1週間程度かかるような感じであり、残土捨場の距離が10kmと離れていること、

街中信号附近の通過、他社工事車両が多いこと等いろんな面で障害になることが予期されていますが、施工を早く終わらせて他社工事車両との混雑等を解消したいと考えています。

今回掘削完了後の盛土は、置換部の入替を終わらせ少しでも高く盛土をすることをお盆前の目標として進めます。

前の堤防高がちょうど標高200mでしたが台風の雨増水でこの高さの水位で4,000t/秒の出水増水がありました。

仮締切はなくなりましたが、一気になくなる、水で持っていかれる水量と水勢です。

ほんのこの高さが増すこと、とどまることで災害になる確率は大幅に違ってきます。何とか少しでも高く盛っておきたいです。

それにしても暑い日が続くので熱中症にならないよう頑張りたいです。

ほぼ撤去が済みました。

若干残っていますがまた後で2号坂路部より降りて施工予定。

令和5年6月30日の更新です。現場近辺の田んぼの田植えも完全に終わり、周りは緑一色になりました。

6月8日に現場の最河床部に当たる護岸工と根固め工と樋門工の臨時検査(埋戻し前検査)を行ってもらいました。

指摘事項も数点ありましたが何とかなりました。

これから本川築堤部、坂路の護岸工を行うために仮締切の撤去を行う予定であります。

まだこれから台風等で増水の危険はありますが何とか無事に終わらせたいです。

増水が発生し危険水位になると災害対応を迫られますが毎回休みになるパターンが今まで多かったのですがそのたびにそれは県のほうだとか、

町のほうだとか行政同士が責任逃れをすることの無いよう願いたいです。

この現場に入ってもう5年目、令和元年の台風19号の豪雨を経験しましたがすさまじいものでした。

今度は災害復旧がほぼほぼ進んでいるものと考えられますが今後はその時決壊した水が決壊せず集中してくるものと想定されます。

線状降水帯などという言葉は前にはなかったものが数年の間に出てきています。何とか無事に終了させたいものです。

6月13日 根固め工が1か所護岸と合体しましたので、分離させるためワイヤーソーイングによる切断を行いました。

6月19日朝の朝礼で体調チェック。顔色や元気がない人がいたのを確認。

休むか病院に行くことを勧めて仕事を休んでもらったが、その人が病院に行きコロナの陽性診断を受けたことを受け、現場作業員全員当日は7名のPCR抗体検査の実施。

全ての人の陰性を確認し作業の続行を行った。

その間に役所や店社、協力業者への報告と検査の実施を確実に行いました。

5類対応だったがまず指定病院に確認し対応方法としては、熱等の風邪症状が出れば来てくださいとのことで出てない方は抗体検査を実施してくださいと言われたので検査キットの準備を行いました。実施を行い全員の陰性を確認、報告しました。

コロナはまた徐々に再発し始めているのだなと再確認しました。

前回施工部と1号樋門の間を使用し仮締切の設置を行っているため、

締切撤去を行わないと本川築堤部の施工に移れません現状にあります。

また本川築堤部も掘削置換があるのでそれを済ませて現況の高さに上げておかないと川表側の構造物施工に移れませんし、

川表側はまだ護岸の施工、張コンクリート、側溝布設等最後に坂路のコンクリート舗装工等がありまだまだ終わらせるには結構な日数がかかります。

仮締切の撤去も10,000m3以上ありますので結構かかりますが、今7台回りで1日20回右岸割野に運んでいます。7月以降押付樋門工事の仮締切に再利用を予定しております。

令和5年5月29日の更新です。

現場も5月終わりに近づきました。近くの田んぼの田植えもほぼ終わりになろうかとしています。

5月8日に増水被災にあいましたが、本体のほうには影響がありませんでした。

ただ仮締切が大分流され次回の洪水に耐えられないと判断し、補強を行いましたので根固め施工が少し遅れました。

根固めの打設は、5月24日に終了しました。続いてのブロック施工で、今までの洪水に耐えられる安全高さの200mまで施工する予定です。

5月25日からは、ブロックを上げる前段階の盛土施工に入りました。盛土材は清津工業産の盛土材を使用しています。

今後予定は、現在施工している部分のブロック構造物関係を終わらせることや、ブロック、樋門の臨時検査を終了させて仮締切の撤去作業に移ります。

見た通り仮締切も相当量ありますので、1か月程かかるものと想定しています。

締切撤去終了後本川部の築堤盛土施工とそれに伴う構造物の施工を行いたいと思います。

2023年4月28日よりの更新になります。ゴールデンウィークになりましたので5月8日からの施工になります。根固め工の検討が承認され残存型枠による、根固め工の施工に入ります。

5月8日休み明けに朝来てみたら長野県のほうで降雨出水があり締切内が冠水していました。徐々に増水しています。最初は大丈夫かなと思っていたのですが上流側の情報がだんだん悪くなっています。

朝方写真、仮締切はまだ大丈夫

だんだんすごくなってきました。大きい気が流れてきましたし、上流現場の資材、大きいパイプや新品の角材が流れてきます。

水当りの強い面は大分流され始めました。仮締切の天端は標高200mでしてありますが越流の心配があったので大型土のうを置いたのですが、流され始めました。

天端幅6.5mの部分がほぼほぼありません。

仮締切天端は6.5mあったのですが水当たりの強い部分はほぼほぼないですが何とか越水は避けました。水位は198.2mまで来てました。

右岸側より締切盛土材(巨石)を運んで締切盛土を行っています。15日には補修完了。

16日根固め工の掘削完了

根固め工 打設前状況

24日コンクリートポンプ車による生コン打設を行いました。無事終了です。

生コンクリート打設完了

灌漑用水施設に川の水を入れています。1号樋門からの水は排出しています。樋門からの水は除草された草が多いのですぐに目詰まりを起こすのでポンプの手前には草取りネットがしてあります。

清津工業産の盛土材(割栗:土砂=6:4)の混合材を運んで盛土開始しました。

やはり割栗の割合が多いので仕上がりはガラガラです。

令和5年4月28日の更新です。

現場付近の天候は連休前に近づくにつれ晴れたり降ったりで目まぐるしく変わっています。

今年は例年でしたら桜がまだ残る時期なのですが、もう散ってなくなりましたので暖かくなるのも早いです。

4月1日より始めたブロック施工が法長SL=14mまで終了しました。次の段に行く前に連休明けは基礎前の根固め工の施工に入ります。5月8日からは灌漑揚水施設の稼働が始まりますので10吋ポンプの稼働が始まります。

これでポンプの設置は10インチ径のものが4台入りました。

基礎より法長約21mくらいの法長です。約7.0mを盛土しては法面整形、遮水シート、横断水路の施工を繰返し、このパターンを3回ほど行います。

1回目の土は現地採取しましたが2回目からはなくなりましたので発注者に相談して2号ストックヤードより当間川採取産の盛土材を使用させてもらい築堤します。4月10日より運搬を開始しました。現場から6㎞先にあたります。見ての通り粒径の大きいものの混入が見られるのでふるい分けを行います。

巻出し転圧12層目までは現地採取材でしたが終わりましたので13層目から開始です。

2号ストックヤードからの土で行っています。赤みが強く天候が悪いと含水比が高くなり盤膨れを起こしますが何とか行っています。

(含水比を下げるため砂を混ぜて盛土材を作りました)

盛土完了 23層 SL=7.0m~14.0mまでの盛土終了、終了後隔壁工及び横断排水工施工

令和5年4月10日の更新です。現場付近の桜は満開になりました。

現場も春の陽気で仕事がしやすいです。施工状況ですが、護岸ブロックの施工に入りました。法長が長いため7m毎に分けての施工です。1段目があと数日で終わり2段目の施工になりますが、盛土材がなくなりました。2号ストックヤード(現場より6㎞先津南町十二ノ木)より材料を運び始めました。

盛土をしてからまた縦水路(横断水路)の現場打コンクリートの施工で3~4日かかるのでブロック張はできません。現場内がもう最終の段階にきているので、一つずつ順番に終わらせていかないと次施工に迎えない状態です。

時期的にもう少しで田植えの時期に入る関係で、外丸地区灌漑揚水施設がゴールデンウィーク明けから稼働開始になります。

現在、灌漑揚水機場は仮締切内にあるので水の供給ができない状態です。施工することで人工的に水を供給する段取りに入ります。

護岸工遮水シート(法長が長いため)盛土のスパンをSL=7.0m毎に合わせて行うよう計画しました。ブロック背面部の盛土を行ってから横断水路の施工型枠→コンクリート→脱型と数日かけないとブロック施工に移れません。

約21mくらいの法長ですのでこのパターンを3回ほど行います。1回目の土は現地採取しましたが、2回目からはなくなりました。発注者に相談して2号ストックヤード当間川採取産の盛土材を使用して築堤します。

4月10日、本日から運搬を開始しました。現場から6㎞先にあたります。見ての通り粒径の大きいものの混入が見られるのでふるい分けを行います。

当間川採取の築堤材料を運んでいます。粒径の大きいものの混入が見られるので、ふるい分けを行っています。

ブロック張が既定の高さまでになったら次の盛土施工使用になります。少し土が赤っぽいですが今の天候だと大丈夫かなと思います。

現場周辺は、桜が満開です。

天気が良く気温が高い日が続きましたので、一気に咲きました。

今年は例年より早いです。

2023年(令和5年)2月20日以来の更新です。

今回は樋門のコンクリート打設の最終打設を3月3日に終了しました。今まで施工中の仮締切を完全に行い締切内排水のため基礎部にφ250ポンプを1台、1号樋門からの排水を2台入れて排水を行っています。今回、中旬は天候が悪く雨が多く降りましたので、24日の日はポンプが間に合わず基礎部の浸水が発生しました。

途中樋門の山側より湧水が多く発生していましたので湧水を1号樋門へと導水し排水を行っています。径200mmの管が入っています。

樋門部は3月3日の最終打設を経て、3月23日仮囲いの撤去で構造体は終わりましたが6月ゲートの完成検査を受け取付になります。

今現在、仕事のメインは護岸工になり、小口止や横断水路の施工後→遮水シートの設置(今回遮水シートは7mスパンで行います)

→裏込砕石の設置→大型ブロック設置胴込コンクリート→SL=7.0m上がりまでの施工→ 根固め工の施工→ 埋戻し前検査の実施

その後ブロックは最長部でSL=21mあるので盛土、横断水路も順次延伸させてのばしていけませんが、次回からは盛土材は他工事からの受け入れに頼るしかありません。

もう4月に入りますが、天気も春めいてきたので仕事も順調に進めたいです。この時期、発注者の担当も多く変わりますが、現場担当は引き続き同じ人が担当なので一安心です。この地域の桜は、まだまだですが今年は他のところが軒並み早いのでもうちょっとでしょうか。

坂路は外丸灌漑施設の維持管理のため最下部まで降りられるように施工します。

基礎の前は根固め工の設置があります。

今回の施工は、ハイウォーターレベルまでの高さでブロックまでの高さになります。

全体高はもうH=2.0m上がります。

今回の樋門は外丸灌漑揚水に導水します。

2月24日 護岸の施工に入ります。ウォールカッター工法によりブロックを切断しています。(レールをはわせてカッターが動きます。)

2023年(令和5年)2月2日からの更新です。

今回は、樋門のコンクリート打設の1番大きいところを2月8日に打ち終わり、現在、前後の取付部を行っています。樋門工事は後取付部をすると終わります。

構造体は、3月上旬には出来上がると思いますが、ゲートの取付は6月になります。仮締切は12月20日より計画し始めました。

一昨年の樋門工事で使用した締切土が、集積堆積していましたので再利用しています。

まだ水位上昇がないので、締切の一部を開放して内部排水を行っています。1号樋門の排水があり、その水が、今回護岸工の下部に影響していますので仮廻し排水を行います。

現在、既設ブロックと新規ブロックのすり合わせ面ができますのでカッターや取壊しを検討しています。

本施工は、樋門工事から護岸工事に移行。その後、護岸を上げるとともに築堤工事に移行した後に、全体が出来上がります。

樋門の雪寒仮囲いは、3月に解体予定です。全体の様子が今後見えてきますのでまたお知らせします。

今回、仮締切や灌漑用水施設の附近を仕事をしていてふと、「前はどうなっていたのかな」と思いつき前の状態を振り返る作業をしてみました。

2019年10月13日

河川が氾濫しました。

令和1年台風19号灌漑用水施設の部分で水当りが激しく水が盛り上がっています。川面に浮いているのは現場のハウスが浮いています。

水は20m山側の県道部まで行きました。普段の川面は標高192mくらいだったのが202m上がってます。高齢の方も初めての経験だと話してました。避難指示が出ていましたが、幸いにも人や家屋には影響がありませんでした。

2022年8月

その後、巻下築堤その1・巻下樋門その1工事が終了し、現在の巻下樋門その2工事になります。

写真の下側(下流側)の施工になっています。1号樋門の工事は終わっています。今までの状況を振り返りました。

2022年(令和4年)12月20日以来の更新です。

年末ギリギリに樋門工の均しコンクリートまで工事完了しました。

仮締切は12月20日より計画し始めました。まず、一昨年樋門工事で使用した締切土が、集積堆積していましたので再利用を行います。

まだ未完成ではありますが締切内部施工の護岸部の測量を行い、十分な検討を行う予定です。

樋門工の施工に際し、当地域が豪雪地帯であることと樋門が比較的小さかったことの条件で樋門を仮囲いで覆う『雪寒仮囲』の設置検討を計画し、実際に樋門工施工部を覆いました。

現在、雪寒仮囲の中では、ジェットヒーター2台で暖房を行い、最強寒波と言われた状況を打破しています。

外から中に入ると寒さが嘘のようで、天気が良い日には20℃を越す時があります。

雪に作業を阻害されることなく快適に仕事ができると作業員からは大好評です。

屋根雪の心配も暖房や傾斜の関係で5cmも積もることなく落雪します。今回この検討実施は、非常に効果がありました。

この仮囲いの設置を1月6日から行い、1月11日には完成しました。その後底版部の施工で鉄筋組立、型枠組立を行い、1月23日に底版コンクリートの打設を行いました。

翌日、打継目の処理を行い内型枠の組立を経て側壁、スラブ、竪壁の鉄筋組立を行い2月1日に確認検査を実施しました。

2月2日から型枠組立作業に入っています。樋門部の施工は順調と考えますが、仮締切が絡んだ施工が追いついていけるかが今後の問題です。

2022年(令和4年)10月18日から乗り込んでいた工事は水廻し、現場事務所の設置等の仮設を経て樋門部の部分の施工に入りました。

前回報告の3日後には樋門部の置換掘削を終了させ、12月5日には置換盛土を始めました。置換盛土も12日に終了し13日の確認を受けました。

置換掘削部は、元々外丸集落の残土捨場になっていた経緯もあり、ボーリング調査でも土質が悪いことが想定されていました。

そこで、役所に確認し設計断面の置換でそれ以上の置換掘削はしなくて良いとの見解が出ました。写真で見る通り機械の跡が残っています。

盛土は、対岸割野側採取の物と今回清津川採取の土砂を使い運び込んで盛土を行い完了させました。

この材料は、少しくらいの降雨でも耐力を損なわない物なので天候が少し悪くても盛土作業ができ完了させることができました。

樋門部の盛土施工が終わりましたので、樋門部の本体施工に移りました。

12月19日は新潟県の各所で大雪になり交通機関がストップしましたが、当地域は雪が全然降らない状況でしたので、これ自体が異常気象だと思います。

この日は、役所からカットオフ部の鉄筋確認をしていただきました。(樋門本体の底部の突起です。)

年内は、樋門の均しコンクリートまでを予定しています。

樋門部の置換掘削は11月24日から始めました。今回、樋門部の掘削のみをICTで行いました。

普通のICTではできなかったので(山が近すぎて衛星受信ができないため)簡易型のICTで杭ナビショベルによるICT掘削を行いました。

置換掘削、盛土部断面 盛土はこのようにしました。

土工が終わりましたので樋門工事のほうに移ります。

この樋門は外丸灌漑揚水機場のための樋門です。

樋門の突起部(カットオフ構造)の掘削です。上図のようにはうまくできないので石を積んでいます。

もちろん断面は設計計上より大きくできていますが、生コンが大きく食い込みます。

第1回目の更新になります。巻下地区樋門その2工事は10月5日に受注してから仮設を10月18日から始めています。

今回樋門施工部に現場事務所があったので仮設の撤去、新設を最初に執り行いました。それから築堤起点側の伐採を行い、まず障害物の撤去を行いました。

次に今の樋門部に水がいかないよう仮廻しの水路を設置し水廻しを行いました。

11月24日に築堤法線確認、樋門位置確認を行ってから樋門部の置換掘削に入りました。掘削部は残土等の置場になっていたので想定通り悪土が多い状況でした。

12月1日に置換部の掘削完了。12月2日に立会を行い、その後、置換盛土の施工を行って樋門施工につなげる予定です。

昨年は大雪で4mを越してしまいましたが今年は小雪を願いますがダメなら仕方がないので除雪をしながら頑張ります。今回も、もう除雪機タイヤドーザーを入れて除雪を行います。

掘削時にわかったのですが既設の護岸ブロックが点線部まで入っていました。

とても深く最後の6mまでは出せないくらいでした。

昔の人がすごいのか?

昔の川の現況がそうだったかは推察でしかありませんが、今では考えられないほどブロックがはいっていました。

着手前の現場状況です。

順次作業を行わせていただきます。

今後とも当工事をよろしくお願い致します。